ストーマのセルフケアは加齢とともに難しくなるのでしょうか?

国民の4人に1人が75歳以上の後期高齢者になる「2025年問題」や、日本の高齢化がピークを迎える「2040年問題」といった話題がマスコミでもよく取り上げられています。私は訪問看護師としてオストメイトの皆さんのストーマケアに関わっていますが、利用者さんが全体的に高齢化していることを感じています。

私たち訪問看護師は、独居や老々介護などで退院後のセルフケアに不安がある場合や、ストーマケアに加えて痛みや合併症などの医療的なケアが必要な場合に、主治医やストーマ造設をした病院などと連携しながら、オストメイトの皆さんのご自宅を訪問し、セルフケアの支援をしています。

これまでの訪問看護の経験上、加齢による変化として、装具が上手く交換できなくなったり、排出処理や排出口の拭き取りが上手くできなくなったりするケースが見られます。

しかし、セルフケアが難しくなる要因は、加齢だけではありません。病気やケガによって突然セルフケアができなくなることもあります。「将来、自分でストーマのケアができなくなったらどうしよう…」という思いは、多くのオストメイトの皆さんが抱える悩みだと思います。

そこで、オストメイトとご家族の皆さんには、セルフケアが難しくなったときの備えについて、事前に考えておくことをおすすめしています。

家族と一緒にどのような備えをするべきでしょうか?

私たちがオストメイトの方の訪問看護に伺うときは、可能な限りご家族にもケアに同席していただくよう心がけています。ご家族の皆さんにもストーマケアを見て、理解していただくことで、セルフケアが難しくなったときのサポートをしていただきやすくなるからです。ただし、「ストーマケアの様子は見せたくない(見たくない)」という気持ちが強い方もいらっしゃいますので、そのような場合に無理強いすることはありません。

装具交換などケアの方法については、たとえばスマートフォンで動画や写真を撮影し、家族と共有することも、セルフケアが難しくなったときの備えになるでしょう。また、自宅にあるストーマ装具・ケア用品の保管場所や購入先をご家族と共有しておくことも大切です。

セルフケアが難しくなったときの備えと相談先について教えてください。

まずはセルフケアが難しくなったときに相談できる人や、相談できる場所を見つけておくことが大切です。たとえば、公益社団法人日本オストミー協会(JOA)のような患者会に参加することで、セルフケアが難しくなったときの対応や対策について情報を得たり、相談したりすることができるでしょう。

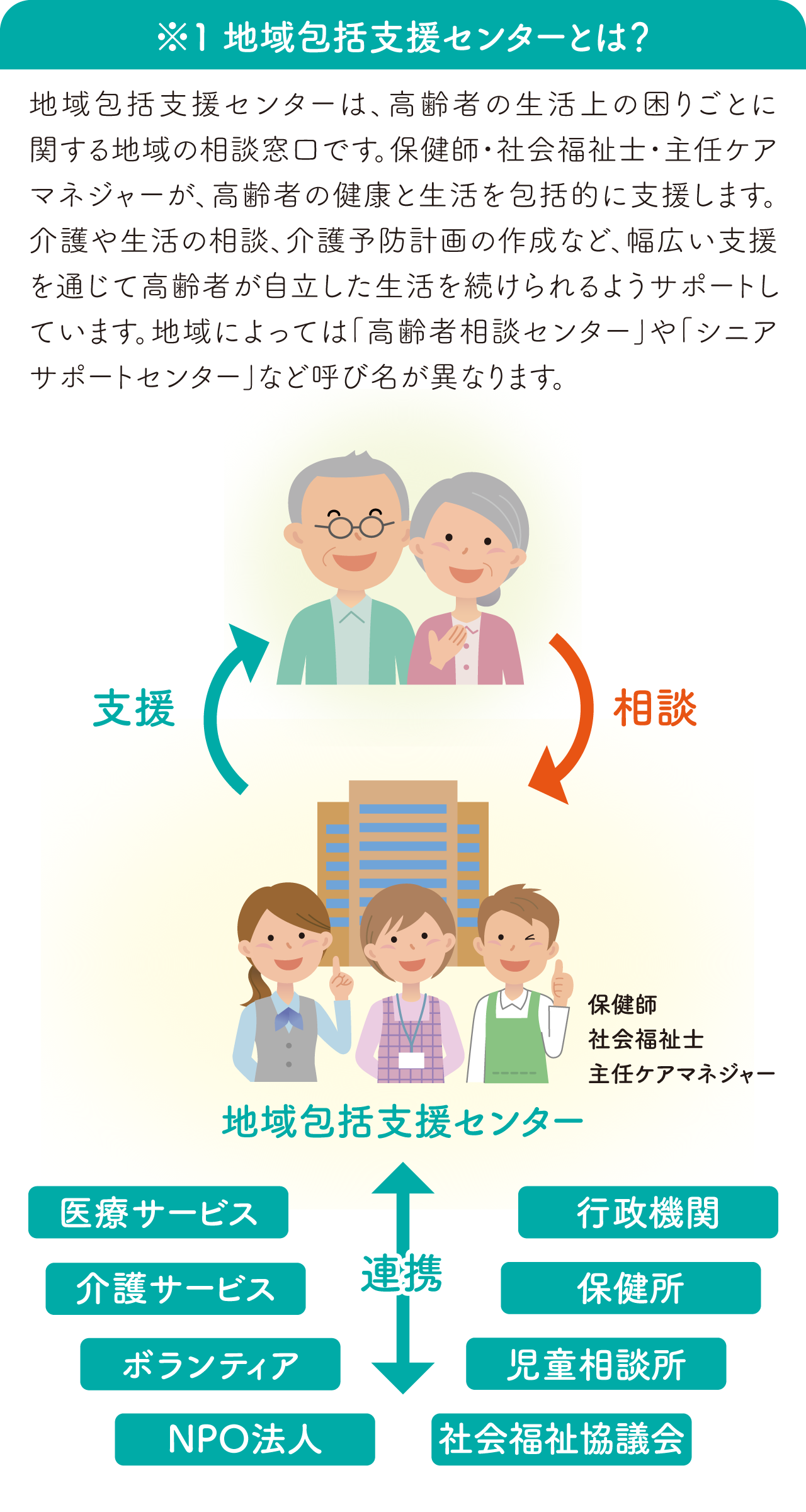

他のオストメイトの皆さんと情報交換ができる患者会のような場に参加できない場合でも、ストーマ外来を定期的に受診して相談する、ストーマ外来が近くにない場合は地域包括支援センター※1に相談することができます。介護保険や医療保険で訪問看護を利用しているのであれば、直接ケアマネジャーや訪問看護師に話を聞いてみましょう。必ず何らかの形で相談する窓口があり、支援を受けることができますので安心してください。また、地域の身近な相談相手である民生委員に相談することもできます。

認知症のある方なら、行政などが主催し、認知症患者さんやそのご家族が集まって情報交換をする、「認知症カフェ」のような催しに参加することもおすすめです。また、行政が発行するお便り(民生便りや市政便りなど)に普段から目を通しておくのも良いでしょう。

最後に読者の皆さんにメッセージをお願いします!

今までできていたセルフケアが加齢の他、病気やケガなどの突発的な出来事によって難しくなるのは自然なことです。

セルフケアができている今から、ご家族や身近にいる人と、そのような将来の不安について話し合ってみてください。誰かに相談することも、未来に対する大切な「備え」です。

(発行:2025年3月)