9月1日が防災の日ということで、防災に関する情報を4回シリーズにわたり配信します。

第1回目は日頃からできる対策として、ご自宅の中の対策と避難の準備をご紹介します。

家の中の地震対策

地震の直後、大けがなどの原因の多くは家具の転倒や家屋の倒壊です。

大地震が発生したときには、「家具は必ず倒れるもの」と考えて、対策を講じておく必要があります。

安全対策ポイント① 家具を置く場所を工夫しよう

寝室やこども部屋などには、できるだけ家具を置かないようにすることが大切です。

家具を置く場合はなるべく背の低い家具にし、転倒防止対策をとりましょう。

また、家具が倒れてけがをしたり、出入口をふさいだりしないように、家具の向きや配置を工夫しましょう。

安全対策ポイント② 家具を固定しよう

家具は転倒したりしないように、壁に固定するなどの対策をしましょう。

また、家具のほかにも、窓ガラスやペンダント式の照明、テレビ、電子レンジ、オーブンなど、家の中には凶器になるものがたくさんあります。地震の発生時、それぞれの部屋にどのような危険があるのかを考えて、対策をしましょう。

安全対策ポイント③ 手の届くところに備えを

手の届くところに、懐中電灯やスリッパ、ホイッスルを備えましょう。懐中電灯は停電による暗闇を歩くときの必需品です。スリッパは割れたガラスなどの破片で足にけがをするのを防ぎます。ホイッスルは建物や家具の下敷きになった場合に救助を求めるためのもので、少しの息でもホイッスル音が出るので、救助する際の生息の目安になります。

政府広報オンラインに主な家具の対策が掲載されています。

こちらもご確認ください。

https://www.gov-online.go.jp/article/201108/entry-8072.html

政府広報オンライン「災害時に命を守る一人ひとりの防災対策」を加工して作成

https://www.gov-online.go.jp/article/201108/entry-8072.html

「避難」とは

災害時に、危険な場所にいる人は避難することが原則です。

「避難」とは「難」を「避」けること、つまり安全を確保することです。安全な場所にいる場合は、避難する必要はありません。

避難には以下の4つの行動があります。

※災害の種類によって、避難する場所が異なります。

・行政が指定した避難場所への立ち退き避難

マスクや消毒液、体温計やスリッパなどを自ら携行しましょう。

・安全な親戚・知人宅への立ち退き避難

普段から災害時に避難することを相談しておきましょう。

※ハザードマップで安全かどうかを確認しましょう。

・安全なホテル・旅館への立ち退き避難

通常の宿泊料が必要です。事前に予約・確認しましょう。

※ハザードマップで安全かどうかを確認しましょう。

・屋内安全確保

ハザードマップで以下の「3つの条件」を確認し、自宅にいても大丈夫かを確認することが必要です。

①家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない

②浸水深より居室は高い

③水がひくまで我慢でき、水・食料などの備えが十分

※土砂災害の危険性がある区域では立退き避難が原則です。

内閣府 防災情報のページ「避難情報等について」を加工して作成

https://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/pdf/220616_hinan_guideline_2.pdf

ハザードマップで確認すること

ハザードマップでは地形と災害のリスク、避難場所、避難経路などを確認します。

ご自身が暮らしている地域にどのような災害のリスクがあるのかを、一人ひとり認識しておくことが必要です。

地震や津波、土砂災害、洪水など、災害の種類により危険区域や避難方法などが異なります。地域特性や状況を想定して避難経路を決めておくことで、災害時に適切な行動を取ることが可能になります。

ご自身が暮らしている地域のハザードマップを家族全員で確認し、家にいる場合、学校や職場にいる場合など、時間を想定しながら対応について考えましょう。

また、避難場所として親戚や知人宅、ホテルや旅館などの立ち退き避難を検討する場合も同様に地域の災害リスクを確認しましょう。

ハザードマップは自治体から配布されたものや、国土交通省のハザードマップポータルサイトなどで確認することができます。

国土交通省 ハザードマップポータルサイト 身のまわりの災害リスクを調べる

https://disaportal.gsi.go.jp/

内閣府 防災情報のページ「3−2 ハザードマップで災害リスクを知る」を加工して作成

https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h17/bousai2005/html/honmon/hm100302.htm

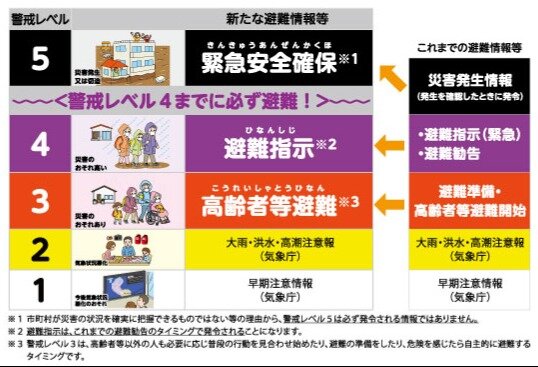

防災情報とは?

災害発生の危険度と、とるべき避難行動を、住民が直感的に理解するための情報です。

災害対策基本法の改正まで、警戒レベル4は、「避難勧告」と「避難指示」の2つの情報で避難が呼びかけられていましたが、法改正に伴い「避難勧告」は廃止となり、「避難指示」に一本化されました。

また、警戒レベル5は、「災害発生情報」から「緊急安全確保」に変更され、直ちに安全な場所で命を守る行動をとるよう呼びかけが行われます。ただし、警戒レベル5は既に災害が発生・切迫しており命の危険がある状態であるとともに、必ず発令される情報ではないことから、警戒レベル5を待つことなく、警戒レベル4までに避難することが必要です。

政府広報オンライン「「警戒レベル4」で危険な場所から全員避難!5段階の「警戒レベル」を確認しましょう」を加工して作成

https://www.gov-online.go.jp/article/201906/entry-7786.html

次回予告

次の記事では日々防災シリーズ第2回目「オストメイトのための災害備蓄と非常用持ち出し袋の準備と工夫」についてご紹介します。